Auf der Seite nd-aktuell erschien ein Artikel von Lukas Geisler zur Geschichte und zur gegenwärtig akuten finanziellen Situation unseres Instituts.

Forschung des DISS: Gegen die »BrandSätze«

Das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS) prägte die Kritische Diskursanalyse, nun ist es finanziell in Not

Lukas Geisler 12.07.2024

»Bevor wir zu antirassistischen Strategien vordringen können«, schreiben Margarete und Siegfried Jäger in einer Sonderausgabe zu Antirassismus der Zeitschrift »Das Argument« aus dem Oktober 1992, »scheint es uns erforderlich, herauszufinden, wie er sich im Alltagsbewusstsein darstellt, woraus er sich speist, welche Funktion(en) er für heutige Gesellschaften hat«. Zu diesem Zweck hatten sie 1991 und 1992 qualitative Interviews geführt, die sie diskursanalytisch ausgewertet haben. Die Ergebnisse sind ausführlich in ihrer Studie »BrandSätze. Rassismus im Alltag« dokumentiert, die erstmals im Mai 1992 veröffentlicht wurde. Darin legen sie ausdrücklich dar, dass »Rassismus kein Problem irgendwelcher Randgruppen«, sondern »in der Mitte unseres Alltags angesiedelt ist«.

Dass solche Erkenntnis heute in antirassistischen Diskussionen selbstverständlich erscheinen, daran haben Siegfried und Margarete Jäger einen entscheidenden Anteil. Zeitgleich zu Forschungsprojekten am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main (IfS) und den theoretischen Publikationen des Argument-Verlags führten die beiden die ersten empirischen Untersuchungen zu (Alltags-)Rassismus in Deutschland durch.

Notlage kritischer Wissenschaft

1987 gründeten Margarete Jäger und ihr Mann Siegfried, der 2020 im Alter von 83 Jahren verstorben ist, das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS). Bis heute – 37 Jahre später – wird hier unabhängig zur extremen Rechten und völkischem Nationalismus, zu Rassismus, Antiziganismus, Antifeminismus und Antisemitismus sowie natürlich zur Diskurstheorie geforscht.

Margarete Jäger, Vorsitzende des DISS, erklärt: »Unsere Forschung war immer prekär, aber so wie heute war es noch nie.« Das DISS befindet sich in einer finanziellen Notlage, denn ein größeres Projekt wurde »unerwartet nicht bewilligt«. Dies habe auch mit strukturellen Bedingungen der Wissenschaftslandschaft in Deutschland zu tun. Durch die immer schlechter werdende Grundfinanzierung von Universitäten und großen Forschungseinrichtungen müsse das DISS mittlerweile in der Akquise von Forschungsmitteln mit diesen konkurrieren.

»Deshalb haben wir uns diesmal dazu entschlossen, öffentlich auf unsere finanzielle Situation aufmerksam zu machen und einen Notruf rauszusenden«, erklärt Jäger. Darin bittet das Institut um Spenden in Form von Fördermitgliedschaften, »damit wir die Infrastrukturkosten bewältigen können, also die Miete und das Archiv«. Die meisten Mitarbeitenden seien ehrenamtlich beim DISS tätig, um aber Personal zu bezahlen, sei man auf Drittmittel angewiesen.

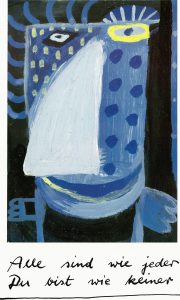

Kalenderblatt des Kalenders gegen Rassismus, © 1994 DISS

Kalenderblatt des Kalenders gegen Rassismus, © 1994 DISS Umschlaggestaltung © 1995

Umschlaggestaltung © 1995